“変化の季節”に強くなる—認知行動療法でつくる11月の心の安定

実力派の認知行動療法士が教える、冬のストレス対策

1.11月、心が揺らぐ理由——“季節の変化”がもたらす心理的負荷

11月は、秋の終わりと冬の始まりが交錯する季節です。

日照時間の減少、急な寒暖差、年末を意識した忙しさなどが重なり、心と体の両面にストレスを感じやすくなります。

「特に理由がないのに気分が沈む」「集中力が続かない」「人との関わりが億劫」——

そんな心の変化を感じていませんか。

心理学的には、これらは環境変化に対する“適応ストレス”の一種です。

季節が変わることで生活リズムや行動習慣が乱れ、脳内の神経伝達物質(セロトニンやメラトニン)にも影響が及びます。

このため、11月から12月にかけては、心身の不調が顕著に現れる方が増加します。

しかし、認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy:CBT)の視点から見ると、季節の変化そのものが問題なのではなく、「変化をどう捉え、どう対応するか」が、心の安定を左右する鍵となります。

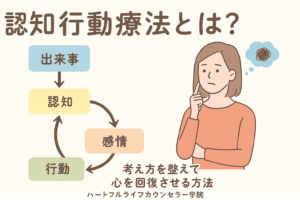

2.認知行動療法とは——“考え方”を整えて心を回復させる方法

認知行動療法(CBT)は、

「出来事」ではなく「その捉え方(認知)」が感情や行動に影響するという心理療法です。

例えば、同じ出来事でも次のような違いが生じます。

| 出来事 | 認知の違い | 感情・行動 |

|---|---|---|

| 上司に注意された | 「自分はダメだ」と思う | 落ち込む・やる気を失う |

| 上司は自分の成長を願っていると思う | 改善点を探して前向きに行動 | 自己成長につながる |

このように、“考え方のレンズ”を少し変えるだけで、心の反応は変わるのです。

CBTは、医学的にも効果が実証されており、うつ病、不安障害、ストレス関連症状など幅広い分野で用いられています。

また、現代では医療現場だけでなく、企業研修や学校教育、家庭内コミュニケーションにも活用されています。

3.冬のストレスを悪化させる“思考のクセ”に気づく

寒さが増すと、外出や人付き合いが減り、「考える時間」が増えることで、ネガティブ思考が強まりやすくなります。

ここでは、冬のストレスを悪化させる代表的な“思考のクセ”を紹介します。

(1)全か無か思考

「完璧でなければ意味がない」「できない自分は失敗者だ」など、物事を“0か100”で考えてしまう傾向。

→ 小さな成果を見落とし、自己否定が強まります。

(2)先読みの不安

「この先、きっと悪いことが起こる」と考え、まだ起きていない未来に苦しむ思考。

→ 現在の行動力を奪い、ストレスを慢性化させます。

(3)マイナス化思考

人の善意や成果を「でも」「どうせ」で否定してしまう傾向。

→ 感謝や達成感を感じにくくなり、気分が沈みやすくなります。

これらの思考パターンに共通するのは、「自分の心を痛めるような思考の自動反応」です。

まずは、「あ、今の考え方は自分を苦しめているな」と気づくことが第一歩になります。

4.11月に実践したい——心を整える認知行動トレーニング

ここでは、認知行動療法士が推奨する「冬のストレス対策」を紹介します。

どれも日常に取り入れやすく、確実に心を安定させる方法です。

(1)思考記録表で「心のパターン」を可視化する

出来事・感情・思考を書き出して整理することで、自分がどんな場面で落ち込みやすいかを明確にします。

| 出来事 | 感情 | 自動思考 | 根拠 | 別の見方 |

|---|---|---|---|---|

| 友人から返信がない | 不安・孤独 | 友人に嫌われた | 私は返事をすぐ返す | 返事の仕方は人それぞれ |

書き出すだけで、心のモヤモヤが整理され、感情が軽くなります。

(2)「行動活性化」で冬の無気力を防ぐ

気分が落ちたときこそ、小さな行動を起こすことが重要です。

たとえば、「10分散歩する」「コーヒーを丁寧に淹れる」「お気に入りの曲を聴く」。

行動が感情を変え、脳内の報酬系を活性化させます。

“やる気が出たから行動する”ではなく、**“行動するからやる気が出る”**という逆転の発想が鍵です。

(3)「現実的思考」で不安を鎮める

認知行動療法では、「根拠のない悲観」を現実的視点で修正します。

「最悪の事態ばかりを考えていないか」「本当にそう言える根拠はあるか」と問い直すことで、冷静さを取り戻すことができます。

心が暴走しそうなときは、紙に「本当にそう?」「別の見方は?」と書くだけでも効果的です。

(4)「セルフ・コンパッション」で自分を責めすぎない

寒くなる季節は、心の自己評価が下がりやすい時期でもあります。

そんなときは、自分に対して優しさを向ける練習をしましょう。

「いまの私は頑張っている」「疲れて当然」

と、他人にかけるような言葉を自分にもかける。

自己批判をやめることで、心の回復力(レジリエンス)は格段に高まります。

5.認知行動療法士が伝えたい“変化に強い人”の共通点

長年にわたり多くのクライアントを支援してきた実力派の認知行動療法士たちは、“変化に強い人”にはある共通点があると指摘します。

それは、「状況をコントロールするのではなく、自分の反応を選ぶ力」を持っていることです。

変化の多い現代社会では、環境や他人を完全に変えることはできません。

しかし、自分の思考・感情・行動の選択は、自らの手に委ねられています。

「状況に飲み込まれず、冷静に対応する力」こそ、認知行動療法が育てる最大の強みです。

6.ハートフルライフカウンセラー学院からのメッセージ

——心の専門家として、あなたの“変化の季節”を支えます

ハートフルライフカウンセラー学院では、

科学的根拠に基づく認知行動療法(CBT)を中心に、心の回復と成長を支援しています。

当学院の「認知行動療法士養成講座」では、理論だけでなく、実践的なワーク・ケース分析・トレーニングを通じて、“思考と感情の整理ができる人”を育てています。

この11月、心が少し疲れていると感じた方は、まずは自分の思考にやさしく気づくことから始めてみてください。

そして、変化に負けない心を育てる力を、ぜひ学んでみてください。

▼関連記事

・事実は整う、嘘は整わない 〜心理学と認知行動療法で読み解く「虚偽」「真実」〜

・納得のいかない理不尽に向き合う——「信念」を知的に貫くための心理学と認知行動療法

▼関連講座

・カウンセラー&メンタルトレーナー養成講座(12月生募集中)|ハートフルライフカウンセラー学院

・認知行動療法士養成講座|ハートフルライフカウンセラー学院

スクール説明会

-

学び方、学びの活かし方、資格取得の方法など詳しく説明

学び方、学びの活かし方、資格取得の方法など詳しく説明

-

レッスン・カウンセリングまで体験できる

レッスン・カウンセリングまで体験できる

\きっと得する!/

無料スクール説明会はこちら

参加者の方は

5つの特典付き