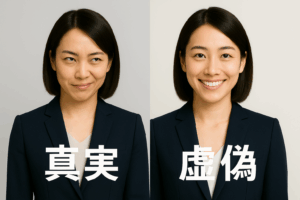

事実は整う、嘘は整わない 〜心理学と認知行動療法で読み解く「虚偽」「真実」〜

はじめに

「事実は時を超えても整合性を保ち、嘘は必ず矛盾を抱え崩れ落ちる」。

これは心理学だけでなく、日常生活でも実感できる真理です。

小さな虚偽や改ざんは一時的に効果を持つように見えても、やがて整合性を失い、自らを追い詰める結果を招きます。

本記事では、心理学と認知行動療法(CBT)の視点から、なぜ「事実は整う」のか、そして「嘘」がどのように自壊するのかを解説します。

また、虚偽やごまかしを避け、真実に基づいた生き方を選ぶための心理的アプローチもご紹介いたします。

1. 心理学が示す「事実と嘘」の構造

1-1. 記憶と整合性の心理

心理学の研究によれば、事実の記憶は多くの証拠や体験と一致しやすいため、時間が経っても再現性を持ちます。

一方、嘘は「作られた物語」であるため、別の状況や質問が加わると矛盾が生じやすくなります。

1-2. 認知的不協和と虚偽

人は嘘をつくと「認知的不協和」を感じます。

つまり「自分は誠実でありたい」という自己概念と、「虚偽を語った」という現実の間にギャップが生まれ、心理的な緊張が高まるのです。

この不協和を隠そうとするとさらに嘘を重ね、最終的には整合性が崩壊します。

2. 認知行動療法で解く「嘘の連鎖」

2-1. 認知のゆがみが虚偽を生む

認知行動療法では、虚偽や改ざんは「認知のゆがみ」から始まると考えます。例えば、

-

「本当のことを言ったら嫌われる」

-

「ごまかさなければ損をする」

-

「嘘をついた方が楽だ」

これらの思考は短期的には安心を与えますが、長期的にはさらなる嘘を必要とし、精神的な負担を増やすことになります。

2-2. 行動の積み重ねが「証拠」となる

嘘をついた人は、その虚偽を隠すために行動を操作します。

しかし、人は無意識に表情や言動に矛盾を示すため、第三者から見れば「証拠」として浮かび上がります。

CBTでは、この矛盾を認識することが不安障害や罪悪感の治療に役立つとされています。

3. 嘘と改ざんがもたらす心理的代償

3-1. 嘘を支えるエネルギー

心理学的には、嘘を維持するために大量の認知資源を消耗するとされています。

矛盾を記憶し続け、状況ごとに話を作り替えることは、脳に強い負荷を与えるのです。

3-2. 嘘の後悔と自己評価の低下

嘘が暴かれたとき、本人は深い後悔に苛まれます。

「なぜ正直に言わなかったのか」「事実を語ればよかった」と自己評価を大きく損なうことになります。

心理学研究でも、虚偽を重ねる人は自己肯定感の低下を経験しやすいことが分かっています。

4. 真実に基づく生き方の心理的利点

4-1. 事実は整う

「事実は整う」というのは、証拠や記録、体験が一貫しているためです。

認知行動療法の臨床でも「事実に基づく思考」は不安を減らし、安定した自己像を保つ助けになります。

4-2. 嘘は整わない

一方、「嘘は整わない」。虚偽や改ざんは、一見成功しているようでも必ず矛盾が生じます。

心理学的に言えば、事実を基盤としないものは認知と行動の一貫性を欠き、長期的に崩壊してしまうのです。

5. 認知行動療法を使った「虚偽」からの回復

5-1. 認知の再構成

「嘘をつかないと守れない」という思考を、「事実を語る方が将来の自分を守る」と再構成する。

これがCBTで行う基本的な介入です。

5-2. 行動実験で真実を試す

実際に小さな場面で「正直に話す」行動を試し、結果を確かめます。

「嫌われると思ったが、むしろ信頼された」という体験が、虚偽からの脱却につながります。

6. 嘘を避けるための心理的習慣

-

事実を書き留める:日記や記録をつけることで、後から整合性を確認できます。

-

虚偽を正当化しない:「みんなやっている」という思考に気づき、認知のゆがみを修正します。

-

正直な小さな実践を積む:日常の中で「小さな真実」を語ることで、虚偽の習慣を断ち切ります。

おわりに

「事実は整う、嘘は整わない」。

この言葉は、心理学と認知行動療法が裏付ける普遍の真理です。

事実は一貫性を持ち、虚偽や改ざんは矛盾を抱え、やがて崩れ落ちます。

ハートフルライフカウンセラー学院では、心理学と認知行動療法を活かして、人が嘘やごまかしに苦しまない生き方をサポートしています。

真実に基づいて生きることは、心を軽くし、人生を自由にします。

事実は整う、嘘は整わない

〜心理学と認知行動療法で読み解く「虚偽」と「真実」の力〜

スクール説明会

-

学び方、学びの活かし方、資格取得の方法など詳しく説明

学び方、学びの活かし方、資格取得の方法など詳しく説明

-

レッスン・カウンセリングまで体験できる

レッスン・カウンセリングまで体験できる

\きっと得する!/

無料スクール説明会はこちら

参加者の方は

5つの特典付き